SANTE DU CARLIN |  |

Voyez dans ces articles que de l'information ,le carlin n'est pas plus fragile que les autres races de chiens, je met juste les pathologies qui peuvent être propre à la race, tout en essayant au fur et à mesure des avancées vétérinaires ou génétiques de mettre cette rubrique à jour .....

|

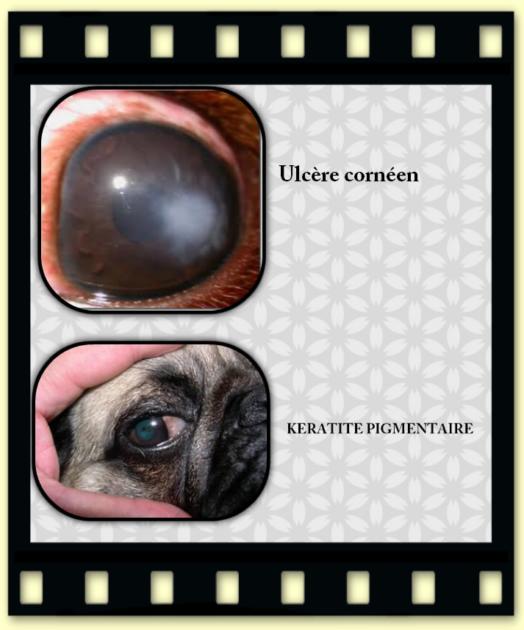

|  Problèmes occulaire |  | Le carlin a les yeux fragile a cause de la forme même des yeux et de la tete de cette race.

les affections les plus courante sont:

correspond à une perte de substance de la cornée. L'ulcère peut être superficiel lorsque seule la surface cellulaire externe de la cornée, l'épithélium cornéen, est concerné. L'ulcère peut être profond si l'épaisseur de la cornée est concernée. Le danger en présence d'un ulcère superficiel est le risque d'aggravation et d'évolution parfois rapide vers la perforation de la cornée dont l'épaisseur n'est que de 0,6 à 0,7 mm.

L'innervation sensitive de la cornée se situe dans son épaisseur superficielle. De simples ulcères superficiels parfois peu étendus peuvent être extrêmement douloureux avec tendance réflexe à la fermeture des paupières . En revanche des ulcères profonds très dangereux car pouvant se compliquer de perforation cornéenne ne génèrent pas autant de douleur que certains ulcères superficiels.

La fluorescéine est le colorant qui permet de mettre en évidence la présence d'un ulcère sur la cornée.

Les causes d'ulcère sont nombreuses.

Sur un animal jeune, c'est souvent un traumatisme par frottement des poils des paupières et des cils lors de ptose de la paupière supérieure ou lors d'entropion (retournement du bord de la paupière vers l'il). Des cils anormaux du bord libre des paupières (distichiasis) ou des cils conjonctivaux anormaux (cils ectopiques) peuvent également frotter sur la cornée.

Les chiens à faciès concave comme le Pékinois, le Lhassa Apso, le Shih Tzu, le Carlin possédent souvent une grande ouverture palpébrale avec des yeux proéminents. Ils ont une tendance naturelle à développer des ulcérations cornéennes centrales favorisées par l'évaporation du film lacrymal au centre de la cornée et une prédisposition à développer des ulcères dits à collagénase. C'est une liquéfaction du stroma cornéen par rupture des fibres de collagène qui constituent normalement l'armature de la cornée.

Les brulûres de cornée par du shampoing ne sont pas exceptionnels. Elles donnent lieu sovent à des ulcères superficiels. Les brulûres par la projection de produit chimique sont redoutables notamment lorsqu'il s'agit d'agents basiques comme la soude caustique ou l'ammoniaque.

Les ulcères peuvent être la conséquence de la présence d'un corps étranger notamment végétal (épillet

) dans les culs de sac conjonctivaux, surtout derrière la membrane nictitante.

Une déficience quantitative du film lacrymal est souvent source d'ulcère chez le chien.

Certaines dystrophies épithéliales (ulcère épithélial récidivant du boxer, séquestre cornéen du chat) et des maladies dys-immunitaires (kératite superficielle chronique du berger allemand, kératite ponctuée du teckel à poil long) sont également à l'origine d'ulcérations épithéliales.

Le traitement des ulcères nécessite d'en reconnaître la cause. L'examen ophtalmologique par votre vétérinaire permettra de mettre en uvre rapidement un traitement médical, notamment contre la douleur. Ce traitement sera également souvent chirurgical pour préserver au mieux la cornée et limiter les risques de perforation.

S'est une réponse de la cornée (la partie frontale transparente de l'il, le pare-brise de l'il) face à une irritation/inflammation chronique qui entraine une déposition de pigment ou mélanine dans les couches superficielles de la cornée.

Il y a de nombreux facteurs responsables de kératite pigmentaire qui font que cette maladie est un problème spécifique au Carlin (Pug) et aux autres races brachycéphaliques (races à face aplatie et museau court).

Anatomiquement, le Carlin a un museau court qui s'accompagne souvent de nombreux et proéminents plis de peau nasaux ainsi qu'une cavité osseuse orbitaire peu profonde ce qui entraine une exposition importante des globes oculaires (appelé lagophtalmie)

. Ces globes faisant plus protrusion, les plis du nez viennent frotter contre la cornée, les paupières peuvent difficilement recouvrir complètement protéger la cornée ainsi que distribuer de manière uniforme les larmes a la surface de la cornée.

Cette maladie de la cornée est aussi observée comme complications à long terme d'une proptose du globe (déplacement traumatique du globe qui sort de la cavité osseuse où il est normalement logé) et

de kératoconjonctivite sèche (KCS ou sécheresse oculaire). Il existe d'autres facteurs irritants comme le poil dirigé vers le globe (trichiasis), les cils mal implantés (distichiasis) et les traumatismes aigus de l'il.

La déposition de pigment à la surface de la cornée peut-être permanente si le problème a l'origine de l'irritation chronique n'est pas résolue(correction des plis importants du nez, retrait du trichiasis, retrait du distichiasis, traitement de la KCS...). Une fois la cause principale de la kératite pigmentaire résolue, la pigmentation superficielle peut souvent être contrôlée,voire minimisée par l'utilisation de médication en application locale (larmes artificielles, cyclosporine...) Si la pigmentation est plus profonde au sein de la cornée, celle-ci est normalement permanente.

Il y a donc des solutions avant que la vision de l'animal soit compromise par le dépôt de ces pigments,

consulter votre vétérinaire qui vous recommandera peut-être de voir un vétérinaire ophtalmologue.

La kératite pigmentaire en raison de la sécheresse

oculaire (KCS) et la kératite pigmentaire en raison de

distichiasis sont récurrente chez le carlin il faut donc être très vigilant et les nettoyer régulièrement.

source:

Dr Franck OLLIVIER, DVM, PhD, Di.p

ACVO & ECVO.

Centre vétérinaire DMV

|

|  La méningo-encéphalite du carlin |  |

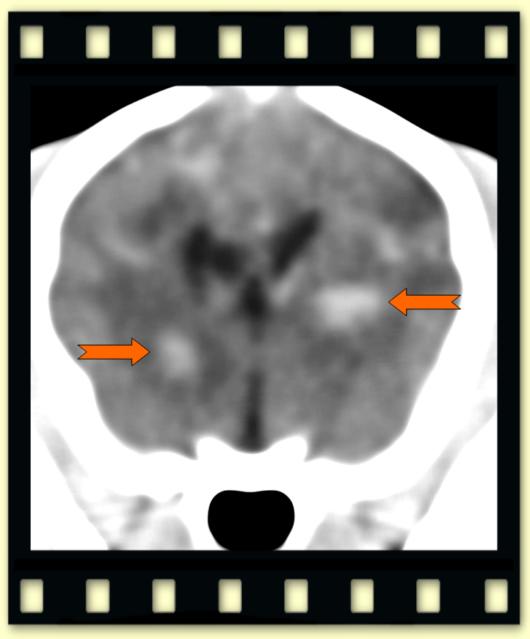

Nous allons, en premier lieu, étudier la seule pathologie propre à la race, à savoir

la méningo-encéphalite du Carlin. D'autre part, comme il est un brachycéphale, il

n'échappe pas aux pathologies de ce type de chiens (notamment d'ordre

respiratoire). Puis, nous évoquerons les problèmes de peau rencontrés par la

race et finalement, nous ferons le point sur les tares congénitales afférentes à

celle-ci.

Cliniquement, on constate des convulsions, un état dépressif, un tourner en rond

et une défaillance visuelle. Chez le Carlin, cette méningo-encéphalite est

chronique et non suppurative. Elle apparaît durant la période juvénile ou chez les

jeunes adultes, sans préférence de sexe. L'apparition des premiers signes

cliniques se produit entre l'âge de 6 mois et 7 ans, avec une incidence plus

importante de la pathologie au cours du jeune âge . Aucun traitement

spécifique n'a pu être mis en place. Les corticostéroïdes et les anticonvulsivants

classiques n'améliorent pas le tableau clinique. La mort survient généralement 1

à 6 mois après le début de la maladie. Elle est quelquefois précédée d'un coma

ou, au contraire, de crises convulsives incoercibles .

D'un point de vue histopathologique, trois points fondamentaux la caractérisent.

Tout d'abord, une infiltration cellulaire inflammatoire non suppurative des

hémisphères cérébraux qui touche autant la substance grise que la substance

blanche.

D'autre part, une infiltration de cellules mononucléées au sein des méninges et

dans le territoire périvasculaire, avec une forte tendance à envahir le parenchyme

cérébral voisin.

Finalement, une nécrose corticale sélective du cerveau, se manifestant souvent

sans aucune réaction inflammatoire .

Son étiologie est inconnue. Toutefois, des similitudes ont été établies avec

les encéphalites d'autres espèces, dues à des Herpes virus de type alpha. Dans les deux cas, on retrouve une nécrose extensive avec une affinité pour les hémisphères cérébraux .

Une équipe japonaise a mis en évidence dans le liquide céphalo-rachidien et le sérum de Carlins malades, un auto-anticorps du tissu cérébral du chien. Pour cela, ils ont eu recours à une technique d'immunofluorescence indirecte. Leur

étude a permis de révéler une affinité de ces auto-anticorps pour une protéine GFAP des astrocytes et de leurs projections cytoplasmiques. Reste à savoir si ces auto-anticorps sont à l'origine de la pathologie ou s'ils y sont secondaires. Ils peuvent toutefois servir de marqueurs pour le diagnostic de cette neuropathologie

unique dans l'espèce canine . Ce travail de recherche est précurseur car Uchida et al. (1999) sont les premiers à envisager la possibilité que la méningoencéphalite du Carlin soit un désordre d'origine auto-immune.

|

|  Les affections respiratoires des brachycephales (face plates) |  |

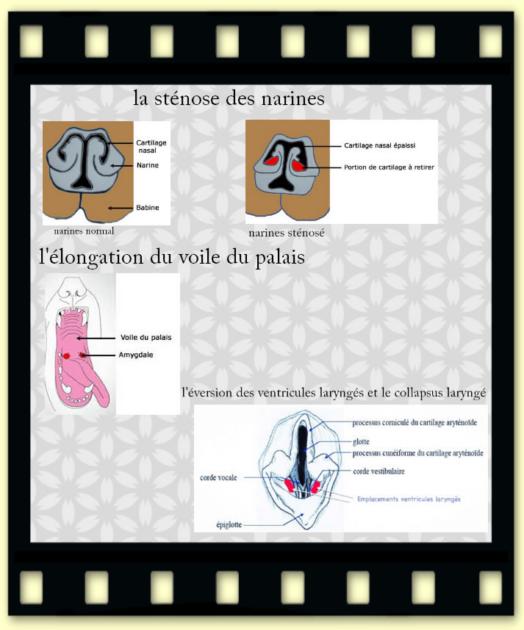

Avec leur face plate et leur museau court, les Carlins sont confrontés à

l'insuffisance respiratoire et à l'hypoxie chronique, comme les autres races brachycéphales.

On retrouve un certain nombre de facteurs dans ces affections respiratoires : la sténose des narines, l'élongation du voile du palais, l'éversion des ventricules laryngés et le collapsus laryngé.

Même si ce sont la sténose des narines et l'élongation du voile du palais que retiennent surtout les praticiens dans ce syndrome, d'autres facteurs jouent un rôle non négligeable. Ainsi, des modifications anatomiques primaires telles que la

sténose trachéale et l'affaissement du nasopharynx peuvent en être à l'origine.

D'autre part, à cause des efforts inspiratoires, des modifications anatomiques secondaires apparaissent telles que le collapsus laryngé et l'éversion des ventricules. L'insuffisance respiratoire est également responsable d'affections

secondaires classiques comme le coeur pulmonaire et l'oedème hypoxique.

Finalement, certains facteurs sont aggravants pour ce syndrome d'obstruction des voies respiratoires supérieures (ou BAOS pour Brachycephalic Airway Obstruction Syndrome). On peut citer des inflammations loco-régionales comme

les amygdalites et les pharyngites .

Une étude américaine portant sur 118 cas nous donne des statistiques sur les signes cliniques les plus fréquemment rencontrés lors de BAOS. En effet, ils ont observé ce syndrome sur des races telles que le Bulldog anglais, le Carlin, le Boston Terrier et le Pékinois. Dans presque 100% des cas, ils mettaient en évidence une élongation du voile du palais. La sténose des narines pouvait être observée dans 50% des cas. Les problèmes afférents au larynx (éversion des ventricules laryngés, collapsus laryngé) ont été démontré dans environ 30% des cas .

Contrairement à la méningo-encéphalite vue précédemment, il est possible de pallier à ce syndrome. La chirurgie est alors une étape incontournable. Il faut corriger les facteurs primaires avant que des modifications anatomiques secondaires et des modifications fonctionnelles générales ne s'installent.

En effet, il faut tout d'abord s'attacher à l'aspect des narines et à la longueur du voile du palais. En cas de sténose des narines, il faut pratiquer une rhinoplastie ou palatoplastie dans le cas d'une élongation du voile du palais.

Quelquefois, rhinoplastie et palatoplastie n'apportent pas d'amélioration suffisante auquel cas, il faut se tourner vers le larynx. Selon la gravité et la nature des

modifications laryngées (engendrées par le BAOS), le chirurgien réalisera une ventriculectomie orale (i.e. exérèse des ventricules laryngés éversés) ou, en cas de collapsus laryngé, une latéralisation de l'aryténoïde. La ventriculo-cordectomie ventrale a été délaissée progressivement au profit de la latéralisation de l'aryténoïde. Dans certains cas d'insuffisance respiratoire aiguë, une

trachéostomie palliative peut être mise en place en urgence . |

|  Problèmes de dos hémivertèbres |  |

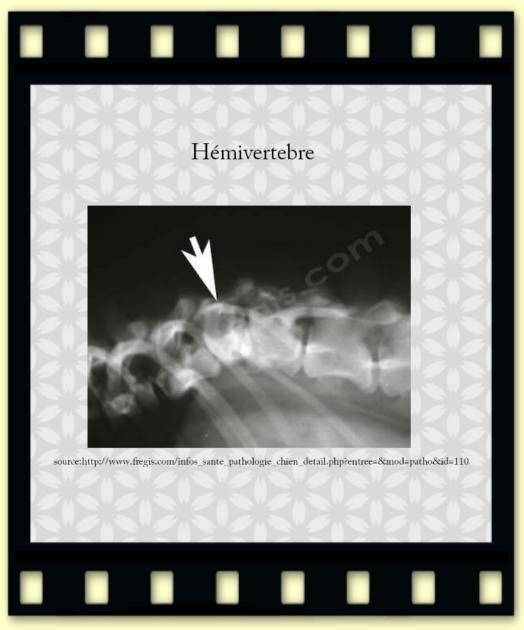

Deux problèmes distincts affectant le dos sont souvent vus de façon alarmante dans les races brachycephaliques (à face courte), et la queue courte à vis (Bulldogs français et anglais, carlin,Boston Terriers) . Ceux-ci sont: malformations congénitales des vertèbres, et maladie dégénérative de disque.

Dans cette édition, nous considérerons les malformations vertébrales cliniquement significatives les plus communes (hemivertebrae)

Les dos canins ont normalement de 49 à 53 vertèbres, selon la longueur de queue. Les de nos amis de queue courte à vis ont ainsi environ 10 à 15 moins, les os absents étant celles des vertèbres errantes de queue. Ceux qui sont présents sont habituellement déformés dans les Boules.

Les os du dos, alors que tous ont la même structure basale, sont différenciés dans de diverses régions, avec 7 cervicaux, 12 ou 13 thoraciques, 7 lombaires, 3 sacrées, et les vertèbres coccygiennes.

Chaque vertèbre dans cette dessus ligne élégante du Boule a une partie ventrale cylindrique (le corps); entre deux corps adjacentes sont les disques intervertébraux. Les corps et les disques forment une voûte de support flexible, et les apophyses dorsaux des corps vertébraux enferment une ouverture (spinal foramen) ou canal, dans lequel se trouve la moelle épinière.

Le grand nombre de vertèbres, combiné avec le développement complexe de chaque une dès plusieurs centres formant l'os, prédispose de nouveau à une probabilité élevée des erreurs. Beaucoup de défauts représentent un développement inachevé, comme vu dans les hemivertebrae ("vertèbres de papillon"). C'est un défaut CONGÉNITAL (présent à la naissance) avec une cause GÉNÉTIQUE (dont on peut hériter), bien qu'il soit peu probable que le mécanisme génétique soit d'un lieu simple, dominant/récessive .

L'incidence très élevée des hemivertebrae dans les races brachycephaliques, queue à vis, est une réflexion du fait que la brachycephalie et la queue courte sont réellement des défauts de forme squelettiques qui ont été construits dans la race. Beau à l'oeil, mais des malformations néanmoins. En effet, les vertèbres coccygiennes dans la queue à vis SONT des hemivertebrae, dont l'asymétrie le produit ce petit embellissement élégant sur le derrière. Mais ce que satisfait esthétiquement sur la culotte peut avoir des conséquences graves dans le reste de l'épine.

Les hemivertebrae se forment en développant quand les moitiés droites et gauches du corps vertébral ne se fondent pas, produisant un corps qui ressemble un papillon une fois vu à partir d'en haut. Les deux moitiés non fixées croissent souvent de façon inégale, produisant un corps vertical triangulaire. Selon quelle manière le large côté de la cale est dirigé, ceci peut causer une courbure dorsale (la cyphose) - ou une courbure latérale (scoliose). Pendant que l'épine dorsale est pliée, plie ainsi le canal de l'épine; et n'importe quel défaut de forme du canal peut comprimer le cordon médullaire et/ou son approvisionnement de sang, avec des effets sérieux.

Si la fonction de la corde de l'épine est affectée par compression directe ou par problèmes vasculaires, l'animal peut montrer ou douleur ou perte de sensation causé par l'interruption des circuits sensoriels; si des circuits de nerf de moteur dans la corde sont affectés, la faiblesse ou la paralysie, particulièrement des membres de derrière, résultera. N'importe quelle pièce de corps recevant son offre de nerf de cette partie de corde postérieur au secteur endommagé peut être affectée.

Les diverses études ont rendu compte de plusieurs aspects des hemivertebrae chez les chiens. Les vertèbres le plus souvent impliquées sont les 9èmes 11èmes vertèbres thoraciques; des changements secondaires du camp de nervure peuvent être produits par une courbure ici.

Il y a beaucoup de cas, impliquant souvent seulement une vertèbre simple, dans laquelle aucun problème clinique n'est vu, et la malformation peut être détectée seulement accidentellement, dans la plupart des cas.

Si plus d'une vertèbre est impliquée, la probabilité augmente de problèmes cliniques dus au degré plus grand de courbure.

Dans ces cas rares dans lesquels le chien montre quelques signes cliniques, les perspectives ne sont pas bonnes. Le plus souvent, les symptômes commencent à l'âge de trois ou quatre mois, par un début soudain de faiblesse de membres postérieurs, souvent précédé par une anomalie de démarche qui est souvent notée seulement dans la rétrospection. Il peut y avoir douleur sur la palpation du dos au niveau des hemivertebrae, avec des degrés variables de courbure. Le dernier peut être si subtil qu'il est seulement discernable radiographiquement. Chez les chiots qui montrent de tels symptômes, la paralysie de membres postérieurs empire généralement, la perte de muscles, et la commande de réservoir souple et d'entrailles peut être perdue. Dans la plupart des cas, cette décision terrible d'euthanasie doit par la suite être faite face.

Hemivertebrae, les types triangulaires et papillon formé, sont très communs dans les Boules, et quand une seule est présente elle pose très rarement des problèmes. L'héritage des hemivertebrae est par un gène récessif autosomal. Chez l'homme, on le connaît pour être familial (c.-à-d. 'courir dans les familles'), mais il n'est pas hérité d'une manière franche et prévisible. Chez les Boules, les hemivertebrae semblent être si communes qu'ils puissent être un effet secondaire inévitable de l'état chondrodystrophique qui caractérise la race.

La chondrodystrophie (dérivé des mots signifiant la ' mauvaise alimentation de cartilage') est une condition en laquelle le squelette foetal, qui est d'abord formé dans le cartilage comme une sorte de ' modèle ', n'a pas un bon approvisionnement de sang, et ainsi ne se développe pas correctement. Ceci a comme conséquence les os qui remplacent les modèles tôt de cartilage étant mal formés. (Cette alimentation faible de cartilage fait également détériorer le cartilage des disques intervertébraux tôt dans la vie, menant souvent à la dégénération et au herniation de disque intervertébral comme le prochain article décrira).

Les os longs des membres peuvent être mal formés par chondrodystrophie d'une manière causant évaser les extrémités des os; c'est ce qui quelques personnes de la race prisent comme ' os ', réellement c'est une malformation et indicateur du degré de la chondrodystrophie. Dans l'épine, la chondrodystropie augmente l'incidence des vertèbres mal formées. Plus la chondrodystrophie est grave, plus l'incidence des malformations est grande.

Il est malheureux que nous n'ayons aucune donnée précise sur la fréquence vraie des hemivertebrae dans notre race, et nous ne savons pas si elles tendent à être plus communes dans quelques lignes des chiens que dans d'autres. Nous devons faire le criblage de rayon X des familles entières des chiens, et les suivre par plusieurs générations, pour déterminer ceci. Puisque la plupart des hemivertebrae sont détectées par ailleurs sur des rayons X étant faits pour d'autres raisons, il est clair qu'ils soient habituellement asymptomatiques.

La plupart des problèmes dorsaux dans les Boules sont provoqués par la maladie dégénérative de disque. Pour cette raison, il est difficile de savoir décider si couvrir un chien avec des hemivertebrae. Si une chienne a plus d'une, ou si elle a n'importe quel signe de défaut de dos, d'instabilité, ou de faiblesse musculaire et/ou fait souffre connexe aux hemivertebrae, elle ne devrait pas être couverte en raison de l'effort additionnel que la grossesse placerait sur elle en arrière. Si un chien ou une chienne a plusieurs hemivertebrae, ou a produit des chiots avec des hemivertebrae multiples et/ou des problèmes dorsaux symptomatiques, ils ne devraient pas être couverts probablement. Mais si un animal avec seulement une hemivertebra simple et aucuns problèmes cliniques liés à elle est autrement sain, et possède les traits souhaitables qui devraient être perpétués, puis l'élevage de lui (particulièrement à une autre Boule avec un dos bon et asymptomatique) pourrait être tout exacte.

Si un éleveur peut trouver un vétérinaire qui s'occupe d'un certain nombre de Boules (et d'autres races affectées par des hemivertebrae, comme Carlins, Bulldogs et Boston Terriers), ce vétérinaire pourrait aider à évaluer radiologiquement les dos des animaux d'élevage potentiel et par l'examen physique, et pourrait aider à conseiller l'éleveur au sujet du pour et du contre de couvrir un animal donné.

Un vétérinaire impliqué de cette façon pourrait également aider à recueillir le type d'information que nous devons avoir afin d'apprendre plus au sujet de cette condition, et si nous pratiquons l'élevage sélectif, diminuer son incidence chez les Bouledogues français.

Comme avec la plupart des cas génétiques, le besoin primaire est que les éleveurs intéressés soient diligents dans leur analyse de leurs chiens, et honnêtes et ouverts dans le partage d'informations sur eux. N'importe qui aime notre race (et qui pourrait l'aider?) doit être alerte à ses problèmes potentiels, particulièrement ceux qui peuvent être débilitants et/ou représentant un danger pour la vie. La meilleure conformation au monde est futile si le chien meurt de jeune; et la peine résultant de la perte d'un animal de compagnie aimé est au delà de prix. Chaque Boule est un cadeau précieux, et nous devrions faire tout que nous pouvons pour leur donner les meilleures et plus longues vies possibles.

sources:http://www.fbksverige.se/arkiv_smfr/frgrebe.html

autre sources:http://www.chiens-online.com/nos-fiches-anomaliesvertebrales-va--fiche-759.html

|

|  La luxation de la rotule |  |

La rotule est un os de forme triangulaire, placée pointe vers le bas, qui assure les mouvements du genou, permettant ainsi de plier ou replier la jambe. En cas de luxation, elle quitte la trochlée fémorale, interdisant le repli du membre et occasionnant le boitillement du chien.

La luxation de rotule est une affection orthopédique fréquente dans certaines races.

La luxation peut être médiale (plus fréquemment chez les chiens de petite taille), congénitale, plus fréquente chez les femelles et probablement héréditaire selon une hérédité polygénique.

La seconde forme est dite « latérale » touche les races moyennes et grandes. Si la luxation latérale est pas congénitale, elle est très probablement héréditaire.

Les signes cliniques :

Les signes cliniques dépendent de l'importance de la luxation. Ils peuvent aller d'une simple boiterie, une résistance au saut, à une suppression totale de l'appui sur le membre atteint.

Le dépistage :

Le Carlin est concernée par la luxation de rotule, son dépistage est donc conseillé.

Ce dernier consiste en un examen orthopédique qui peut être réalisé sur un animal vigile ou sous sédation en cas d'examen difficile. Le vétérinaire va palper la position de la rotule dans la trochlée et ce dans plusieurs positions (flexion, extension, adduction et abduction, sur un chien debout et couché).

Dans un premier temps, il est utile de savoir si le chien s'est déjà plaint ou a déjà manifesté des épisodes deboiterie au niveau du genou. Le praticien va alors examiner si la rotule est correctement positionnée et si elle se luxe, et ce à droite et à gauche, pour cette première manipulation le chien doit être debout.

Ensuite le chien est allongé sur le côté et est examiné bilatéralement, le vétérinaire va alors se poser quelquesquestions : la rotule est elle bien dans la trochlée ? Peut elle se luxer de façon manuelle ? Peut on luxer la rotule par la simple rotation du tibia ? Des bruits sont ils observés lors de la manipulation ? Le chien est il tendu lors de l'examen ?

Il établit alors l'impossibilité de déplacer la rotule (le résultat est alors « stade 0 » ou la présence de luxationpatellaire qui sera différenciée en 4 stades de 1 à 4 :

Stade 0 : la rotule ne peut être luxée ni à la palpation ni à la manipulation du grasset : pas de luxation (ce stade n'est pas forcément à inclure dans la grille concernant les degrés de luxation)

Stade I : La rotule peut être luxée manuellement mais reprend sa position normale quand elle est relâchée. Problème fonctionnel absent ou mineur.

Stade II : La rotule se luxe lorsque le grasset est fléchi ou par manipulation, elle reste luxée jusqu' à l'extension du grasset ou repositionnement manuel. Problème fonctionnel mineur.

Stade III : La rotule est luxée en permanence. La luxation peut être réduite manuellement mais la rotule se luxe de nouveau dès que l'on relâche la pression. Déformations osseuses fréquentes. Déplacement membre à l'appui avec grasset semi fléchi et jarret dévié vers l'extérieur.

Stade IV : Luxation permanente et irréductible manuellement. Déformations osseuses systématiques.

Si luxation de stade IV unilatérale, déplacement membre soustrait de l'appui (flexion importante du grasset). Si luxation bilatérale, déplacement très difficile, parfois appui exclusif sur les membres antérieurs.

L'examen radiologique ne représente pas de réel intérêt car les signes radiologiques sont retrouvés pour des stades de luxation avancés.

L'âge du dépistage peut avoir son importance : On peut avoir un première idée (si la luxation est présente) vers 2 mois, mais si la luxation est absente à cet âge, elle est susceptible de s'installer plus tardivement (généralement vers 6-8 mois). Parfois l'apparition est encore plus tardive, quoi que ce cas de figure soit assez rare, notamment pour les luxations bilatérales .

Le stade de la luxation est susceptible d'évoluer : une luxation de stade II peut, après un certain temps, si elle n'est pas traitée (= opérée), évoluer vers un stade II, voire III. Cette évolution n'est toutefois pas systématique. Enfin il n'y a pas d'amélioration spontanée possible (un stage III ne peut pas redevenir un stade I p.ex). Cette affection suivant son degré atteinte peut nécessiter une intervention chirurgicale afin de soulager le chien et lui permettre d'avoir une vie normale et sans souffrance.

Le traitement :

La plupart du temps on a recours à un traitement conservateur moins invasif, qui consiste en la mise eu repos du chien (afin de prévenir une rupture des ligaments croisés) d'une part et d'autre part on peut mettre en place un traitement pour prévenir l'apparition d'arthrose qui est une des complications de cette pathologie. Le traitement chirurgical quant à lui vise à stabiliser l'articulation afin d'éviter toute complication, il peut être réalisé de différentes façon :

- par un simple creusement de la trochlée fémorale afin que rotule s'emboîte mieux dedans et que l'articulation soit plus stable.

- par un creusement de la trochlée auquel on associe une transposition de muscles : ceci consiste à prendre un morceau de muscle et à le fixer au niveau de l'articulation pour la stabiliser.

- par un creusement de la trochlée auquel on associe la transposition de la crête tibiale cette fois. Ceci consiste à prendre cette fois un morceau d'os du tibia pour stabiliser l'articulation.

L'affection étant supposée héréditaire il est conseillé d'écarter les animaux atteints de la reproduction tout comme on le ferait avec la dysplasie coxo-fémorale ou certaines tares oculaires.

|

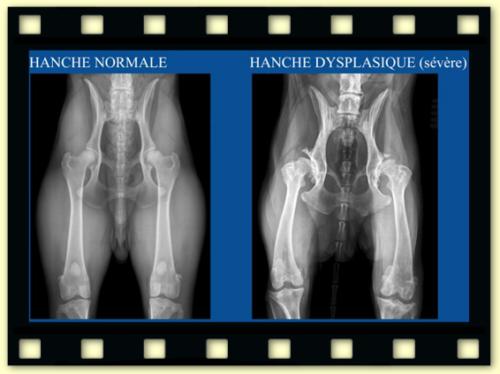

|  La dysplasie coxo-fémorale |  |

Définition

: La dysplasie coxo-fémorale ou dysplasie de la hanche est une maladie très fréquente, inscrite sur la liste des vices rédhibitoires canins par la loi du 22 juin 1989. Elle représente environs 71% des cas prés

entés en consultation de chirurgie.

La dysplasie coxo-fémorale est une anomalie généralement bilatérale du développement de l'articulation de la hanche. Plus précisément, il

s'agit d'une mauvaise coaptation entre la tête du fémur et l'acétabulum, se traduisant par des malformations de la tête fémorale et de l'acétabulum, par une laxité anormale des tissus mous environnants et par une ostéoarthrose.

Une maladie plurifactorielle

Elle survient au cours de la croissance du chiot. Elle se caractérise par une instabilité de la hanche aboutissant à une subluxation, puis, le plus fréquemment, à une arthrose chez l'adulte.

Il s'agit d'une maladie plurifactorielle. Il est admis depuis longtemps que la composante génétique (génotype) est prépondérante dans son développement chez le chien. De nombreuses études sont actuellement en cours pour déterminer la localisation des gènes responsables.

De plus, pour qu'apparaissent les lésions (la subluxation, puis l'arthrose) et leur expression clinique (phénotype), des facteurs extérieurs ou environnementaux doivent intervenir. Ces paramètres décrits pour agir sur le développement clinique de la maladie sont principalement le poids, l'alimentation et l'activité.

La régulation du poids et de la prise de nourriture non seulement pendant la croissance, mais aussi durant toute la vie de l'animal a une influence majeure sur le développement de l'ostéo-arthrose, principalement au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Une étude récente (Kealy, 2000) montre que la prévalence de la maladie est quatre fois plus élevée à cinq ans, puis cinq fois plus forte à huit ans chez des chiens qui reçoivent, de l'âge de huit semaines à celui de huit ans, une alimentation ad libitum (sans limitation), par rapport à des animaux dont la ration alimentaire est inférieure de 25 %. L'auxiliaire a donc une importance réelle dans l'action de prévention de cette affection avec ses conseils alimentaires.

Éric Guevel et Philippe Haudiquet

Races concernées

: De très nombreuses races sont touchées : plus de 80. Elle atteint

préférentiellement les races de taille moyenne,les grandes races et les races géantes (Des pourcentages de dysplasiques sont notés entre parenthèses, variables d'un pays et d'une étude à l'autre, donc d'une

valeur relative) :

Saint-Bernard (47%), Terre-Neuve (32%), Bullmastiff (30%), Bouvier Bernois (30%),Schnauzer géant (24%), Rottweiler (23%),

Bobtail (23%), Mastiff (23%), Bergerallemand (20%), Welsh Corgi (20%) Bouvierdes Flandres (19.6%), Shar Pei (17.5%),Border Collie (15%), Montagne desPyrénées (11%) et Doberman (8%).

Setter (Anglais (26.5%),Gordon (24%), Golden Retriever(23%), English springer (20%),Epagneul Breton (20%), Setter Irlandais (15%

), Labrador (14%), Rhodésian Ridgeback(12%), Braque (de Weimar (12%), Hongrois (10%), Allemand (7%)), cocker (8%),Pointer (9.7%) et Flat Coated retriever (7%).

- l'Akita Inu, Chow-chow, Samoyède et Shiba

Inu surtout ( 20%), le Malamute d'Alaska un peu moins (10%), le HuskySibérien et les Lévriers beaucoup moins (5% ou moins).

Terrier Tibétain, Cavalier King Charles,

Epagneul Tibétain, Dalmatien, Bouledogue

Français, Caniche (16%), Lhassa Apso, Papillon Nain continental, Carlin et Chihuahua.

Toutefois le risque pour ces

petites races reste faible.

Déterminisme génétique

: La dysplasie est héréditaire,de type polygénique avec une forte

participation des facteurs d'environnement, dont certains sont sous influence génétique indirecte (morphologie, type corporel) et d'autres contrôlables (alimentation, excès d'apporten minéraux, exercice). L'héritabilité est relativement faible. Il n'y a pas de prédisposition

sexuelle.

Cette maladie est héréditaire mais non congénitale,ce qui signifie que les chiots naissent avec des hanches saines.

Expression clinique

: - Avant 6-8 mois, l'animal présente une anomalie de la démarche : « chaloupement » du train arrière, mobilisation simultanée des postérieurs lors de course, posture anormale. Ces signes résultent de lalaxité articulaire et ils ne sont en général pas accompagnés de douleur.

- Entre 6 et 10 mois, l'apparition du phénomène douloureux

entraîne une boiterie d'un ou des deux postérieurs

. L'animal refuse de descendre les marches,de sauter,... L'anomalie de la démarche persiste et elle est associée à une amyotrophie des fessiers, à une « saillie » du grand trochanter et à une limitation de l'extension et de l'abduction de la hanche douloureuse.

- Fréquemment, une amélioration spontanée des symptômes apparaît vers 10-12 mois, voire l'animal retrouve une démarche normale.

- Plus ou moins tardivement, une boiterie est susceptible de

réapparaître suite au développement du processusarthrosique. Il existe cependant une grande variabilité individuelle dans la sévérité du trouble locomoteur qui n'est pas proportionnelle à la gravité radiographique des lésions d'arthrose. L'installation à terme d'un processus arthrosique a toujours été considérée comme une règle absolue.

Diagnostic

: Le dépistage de la dysplasie coxo-fémorale implique la réalisation de

clichés radiographiques rigoureux. Le chien doit être placé en position de « dysplasie », c'est-à-dire les hanches en extension, les fémurs parallèles entre eux et au bassin et les genoux en légère rotation interne. Une hyperlaxité est parfois visible(subluxation plus ou moins

prononcée). Des signes d'arthroses peuvent être présents dès le 6-7

ème mois. Il faut examiner l'interligne articulaire, la tête fémorale, le condyle et la couverture de la tête fémorale par le rebord acétabulaire dorsal. On mesure également l'angle de Norberg-Olsson, la valeur seuil variant entre 98 (golden) et 104° (Rottweiler). En général,on considère qu'il doit être supérieur à 105°.

Le chien est ensuite classé selon le stade de dysplasie (classification établie par la Société Centrale Canine) comme le montre le tableau 44 ci-dessous.

Tableau 44

: Classification de la dysplasie coxo-fémorale selon les modifications

radiologiques. Degré de dysplasie et Modifications radiologiques

A : aucune dysplasie =Pas de signe de dysplasie

Angle de Norberg-Olsson normal (> 105°)

B : stade intermédiaire = Angle 105° mais congruence anormale

C : dysplasie légère ou stade I =Angle entre 100-105° et congruence moyenne(léger aplatissement acétabulaire).Présence éventuelle de signe d'arthrose

D : dysplasie moyenne ou stade II =Mauvaise congruence et angle situé entre 90°et 100°Aplatissement du cotyle et/ou signes d'arthrose .

E : dysplasie grave ou stade III et IV =Subluxation ou luxation manifeste et angle <90°Aplatissement du cotyle, déformation de la têt.

Aux Etats-Unis, un procédé breveté est utilisé: le procédé « Penn-Hip ». Il permet un dépistage plus précoce (à partir de 16 semaines) des chiens dysplasiques. L'indice de distraction (ID), qui est un indice de laxité articulaire, est calculé sur une radiographie en

position excentrée forcée. Cet indice est égal au rapport de

la distance entre le centre de l'acétabulum et le centre de la

tête fémorale « d », et le rayon de la tête fémorale « r » : ID= d/r. Lorsque ID < 0,3, le chien a de forte chance d'avoir des hanches normales (fiable à partir de16 semaines). Lorsque ID =0,8, le risque de développer de l'arthrose varie en fonction de la race : 55% pour le Labrador,90% pour le Berger Allemand.

D'autres techniques peuvent permettre un diagnostic de dysplasie coxo-fémorale mais elles ne sont pas encore validées cliniquement en France : échographie et scanner.

Pronostic

: L'arthrose apparaît à plus ou moins court terme, ce qui invalide assezfortement le chien.

Diagnostic différentiel

: - Pour les animaux jeunes : panostéite, ostéochondrite disséquante,

disjonction épiphysaire, ostéodystrophie hypertrophiante, rupture des ligaments croisés,luxation rotulienne, traumatisme.

- Pour les animaux âgés : myélopathie dégénérative, syndrome de la

queue de cheval, hernie discale chronique, sténose lombo-sacrée, rupture des ligaments croisés, polyarthrite, tumeurs osseuses ou articulaires.

Prophylaxie

: La Fédération Cynologique Internationale recommande un âge minimal de douze à seize mois pour les clichés radiographiques

officiels et de dix-huit mois pour les races

géantes. Ceci ne permet donc pas un dépistage précoce de la dysplasie. Seuls les chiens classés A ou B devraient être mis à la reproduction, mais certains clubs de races français

acceptent des reproducteurs présentant une légère dysplasie (degré C).

La difficulté dans la lutte contre la dysplasie de la hanche en

élevage tient au grand nombre de gènes en cause, à l'intervention de gènes dont l'action est indirecte et à l'influence de facteurs

d'environnement. Heureusement l'héritabilité est relativement faible, ce qui ne permet qu'une progression très lente dans la sélection des reproducteurs dont le patrimoine génétique est favorable vis-à-vis de l'affection. Pour être plus efficace, la sélection doit intégrer un

maximum d'informations : phénotype des ascendants des frères et surs et des descendants.

L'animal a en effet plus de chance d'être sain si ses proches le sont.

Enfin, si l'action sur les facteurs extérieurs comme l'alimentation peut permettre d'améliorer les manifestations cliniques,seul un dépistage plus précoce est susceptible d'apporter une réelle amélioration en élevage

source:

PRINCIPALES MALADIES HEREDITAIRES OU

PRESUMEES HEREDITAIRES DANS L'ESPECE CANINE.

BILAN DES PREDISPOSITIONS RACIALES.

THESE:par Karen CHARLET |

|  Démodécie |  |

« Gale démodécique », « démodécidose », « acariose démodécique »

Définition

: La démodécie est une ectoparasitose fréquente, due à la présence d'un grand nombre d'acariens du genre Demodex dans la peau (folliculespileux surtout, glandes sébacées et sudoripares apocrines parfois).Demodex canis est le plus souvent responsable. Il s'agit d'un acarien commensal de la peau du chien et il se trouve souvent en petit nombre chez les chiens sains.

Races concernées

Plus de 85% de la population canine est porteur sain ou touché.

: Doberman, Dogue Allemand, Shar Pei,Bobtail, Chihuahua, Beagle, WestHighland White Terrier, Scottish Terrier, Yorkshire, Colley, Lévrier Afghan, Chow-chow,Berger Allemand, Cocker, Pointer, Dalmatien, Bulldog, Boston Terrier, Teckel, Boxer,Carlin, Braque Allemand, Caniche nain, ShihTzu, Mâtin de Naples, Bull Terrier, AmericanStaffordshire Terrier, Rottweiler, BouledogueFrançais, Dogue de Bordeaux, Terre Neuve.

La démodécie sèche de chiot jusqu'a un an environ qui représente des dépilations de la taille de pièce de deux euros guérit le plus souvent spontanément et est du aussi a une baisse d'immunité souvent au moment de l'adolescence du chiot (chaleur ou tout autre changement brutal stérilisation ...). |

|  L ' obésité |  | Le carlin est un chien très très gourmand et friand de toute nourriture!

L'obésité est un des désordres nutritionnels les plus fréquents touchant les animaux de compagnie : de 24 à 40 % sont touchés.

L'obésité est définie comme un excès de poids de plus de 20 % du poids idéal. Elle se développe chez les animaux dont le style de vie est plus renfermé et sédentaire, qui ont accès à des aliments dont la palatabilité et la densité énergétique sont très élevées.

Les risques et conséquences de l'obésité

Les risques de certains troubles de santé augmentent avec l'obésité. Diabète et autres maladies hormonales, problèmes orthopédiques, problèmes cardiaques sont parmi les principaux.

Conseils

- Pour corriger la prise de poids, l'activité physique est primordiale, mais peut être dérisoire ou difficile en raison du style de vie du propriétaire.

- Le principal traitement est de diminuer la ration ingérée. Il faudra également éviter toutes les gâteries. Ce n'est pas évident car nos compagnons sont malins, et seront faire remarquer leur besoins nutritionnels. Ne craquez pas !!!

source: Dr Vet

Vétérinaire

|

|  La maladie de legg-perthes-calvé |  |

s'est une affection osthéo-articulaire qui atteint le chien au cours de ses premiers mois de vie. Le problème se porte sur la tête du fémur. : les artères de la tête fémorale ne sont plus alimentées. Dans ce cas, un traitement conservateur (médication + repos (cage) peut être mis en place) mais les résultats sont incertains.

Il y a ensuite nécrose osseuse puis revasculaisation et réparation mais l'os présente des microfractures douloureuses. La tête fémorale a un aspect hétérogène, elle est déformée... Le seul traitement est chirurgical : comme pour la dysplasie de la hanche, on coupe la tête du fémur. Cette intervention relativement simple donne de bons résultats et ce d'autant meilleurs que le problème est pris précocément et que la rééducation est faite correctement.

Le symptôme est une boiterie qui s'aggrave progressivement chez le chien de 5 à 8 mois, le plus souvent d'un seul côté. Le diagnostic se fait par radiographie.

Attention un oeil non averti pourrait donner comme premier diagnostique une dysplasie coxo fémorale!!!!! |

|  bouchon urétraux (le carlin prédisposé?) |  | Urethral Plugs in Dogs

A.T. Stiller, J.P. Lulich and E. Furrow

Journal of Veterinary Internal Medecine March/April 2014 vol.28 issue 2

Les bouchons urétraux, aggrégats de cristaux dans une matrice mucoprotéique et cellulaire, sont une cause fréquente et bien connue d'obstruction urinaire chez le chat mâle.

Ce phénomène n'avait en revanche jusqu'ici pas été décrit chez le chien.

De 2006 à 2011, le Minnesota Urolith Center (MUC) a reçu 42 prélèvements correspondant à des bouchons urétraux.

Dans la grande majorité des cas (83%, 35/42) la base minérale était constituée de struvite. Tous les échantillons provenaient de chien mâles, d'age moyen 6 ans. 71% (30/42) des échantillons concernaient des Carlins.

Parmi les 9 cas reçus en consultation à l'Université du Minnesota, tous étaient des Carlins mâles présentés pour obstruction urétrale.Sur les radiographies abdominales, des opacités minérales étaient décelables dans 4/5 cas. L'examen des urines à montré une cristallurie dans 5/9 cas (4 struvites, 1 Oxalate de Ca), les cultures bactériologiques se sont révélée négatives dans les 7 cas où elles ont été ralisées.

Le traitement de l'obstruction urétrale a été réalisé par cathétérisation urétrale rétrograde. Le bouchon a été en partie expulsé à l'extrémité du pénis dans 7/9 cas.

Pour 5/9 chiens la cathétérisation rétrograde a été suffisante. Pour les 4 chiens restant une intervention supplémentaire a été requise (cystotomie, uretrostomie, cystoscopie interventionnelle). 3 chiens présentaient une urolithiase concomitante au bouchon urètral.

Le résultat de l'analyse minérale des bouchons a montré une composition à 100% de struvite dans 8/9 cas et 90% struvite et 10% phosphate de Calcium pour le cas restant.

L'absence d'infection urinaire, facteur essentiel dans la formation des urolithiases à struvite chez le chien, a conduit l'équipe du MUC a rechercher d'autres facteurs favorisant la formation des struvites composant les bouchons. Aucune cause potentielle de formation de struvites stériles n'a été mise en évidence dans les cas explorés (Alcalose respiratoire par hyperventilation/syndrome brachycephale, Acidose tubulaire renale, hyperphosphaturie, hypermagnesurie, hyperammoniémie).

Conclusion:

- La majorité des bouchons urètraux chez le chien sont constitués de struvites pris dans une matrice mucoprotéique et cellulaire.

- Parmi les neuf cas présentés à l'université du Minnesota, les investigations menées n'ont pas permis de mettre en évidence de cause favorisante pour la formation de bouchons, ou pour la formation de cristaux de struvite.

- Alors qu'une infection urinaire est présente dans l'immense majorité des cas d'urolithiase de struvite chez le chien, aucune infection urinaire n'a été détectée parmi les 9 cas présentés.

- Une prédisposition sexuelle et une prédisposition raciale ont été très nettement mises en évidence. Si la prédisposition des mâles s'explique facilement par la conformation anatomique des voies urinaires, beaucoup plus étroites que chez la femelle, la prédisposition des Carlins aux bouchons urètraux pose la question d'une éventuelle composante familiale/génétique, qui mérite de plus amples investigations.

source :Nephrovet (l'essentiel n°327 du 10 avril 2014)Bouchon urétral chez un Carlin. photo MUC |

|

|  | |  | | Information | Dans cette rubrique je met en évidence:

les problèmes oculaire

la méningo-encephalite

les affections respiratoires

les problèmes de dos et hémivertèbres

la luxation de la rotule

la dysplasie coxo-fémorale

la démodécie

l'obésité

la maladie de legg-perthes-calvé

d'autres article seront a venir....

Désolé pour la longueur de certains articles qui sont pourtant très intéressant :)

Chez le carlin aucuns tests de santé n'est obligatoire ou conseillé,sauf le test par manipulation de la rotule pour la luxation mais encore une fois juste pour les cotation des géniteurs. Ceci est bien dommage mais nous faisons contrôler régulièrement nos chiens pour ses problèmes . |

| |  | |  |

|